4月10日下午,由西湖区铜鉴湖文化研究会主办的“打造阅读第一区 铜鉴湖与钱塘江诗路文化座谈会”在风景如画的铜鉴湖畔拉开帷幕。本次座谈会汇聚作家、学者以及地方文化研究者,共同探讨铜鉴湖与钱塘江诗路文化的深厚底蕴,为西湖区“阅读第一区”建设注入新活力。

作为西湖文化带的重要组成部分,铜鉴湖与钱塘江诗路承载着千年的文化记忆。从秦始皇南巡驻跸,到白居易、苏轼、谢灵运等文人墨客的驻足题咏,这片水域不仅见证了历史的变迁,更孕育了灿烂的诗路文化。近年来,西湖区铜鉴湖文化研究会初步挖掘了钱塘江与铜鉴湖的一些古代诗文,再现这条文化走廊的独特魅力。

座谈会上,西湖区铜鉴湖文化研究会会长袁长渭老师详细汇报了研究成果。他表示:“希望以这次座谈会为契机,在专家学者的指导下,可以有更多作家和会员参与钱塘江与铜鉴湖诗路文化的研究挖掘,为钱塘江和铜鉴湖文化增光添彩,为研究宣传西湖区厚重的历史文化做出贡献。”

铜鉴湖与钱塘江诗路是西湖区不可多得的文化宝藏,与会专家尚佐文、孙昌建、周华诚、李郁葱等老师纷纷建言献策,提出了很多中肯的建议,对研究会进一步挖掘钱塘江和铜鉴湖的历史文化起到很大作用。

“希望通过此次活动,深化打造‘阅读第一区’,推进‘阅读第一区’建设再深入、出特色、创示范,推动西湖特色文化传承发展,奋力打造高水平开放实践范例。”区委宣传部相关负责人表示。

探寻铜鉴湖与钱塘江的文化根脉

西湖区有悠久的文化历史,是古钱塘县的最重要的组成部分。公元前222年,秦始皇设置钱唐县。公元前210年,秦始皇南巡会稽郡,“过丹阳,至钱唐,临浙江,水波恶,乃西百二十里,从狭中渡。”钱塘江原名曲江、罗刹江和渐江,因为转了几次弯,也叫浙江。浙江流经浙江省的首府所在地钱塘县,江名就叫做了钱塘江。

钱塘县在辖区西南部钱塘江边有四个乡:定山南乡、定山北乡、长寿乡和安吉乡四个乡,俗称上泗(上四)乡。古钱塘县的地理范围与现在的西湖区大部分吻合,钱塘江就在上泗(西湖区之江地区)这里转弯,成了浙江电视台的标志。

钱塘泗乡地理位置十分重要,东接萧山,西连富阳,北邻余杭。因为处于杭州城和富阳中间,所以,古代官府在定山南乡设一重要驿站——定南公馆。无论水路和陆路,钱塘泗乡都是连接浙江省上八府和下三府的重要枢纽。

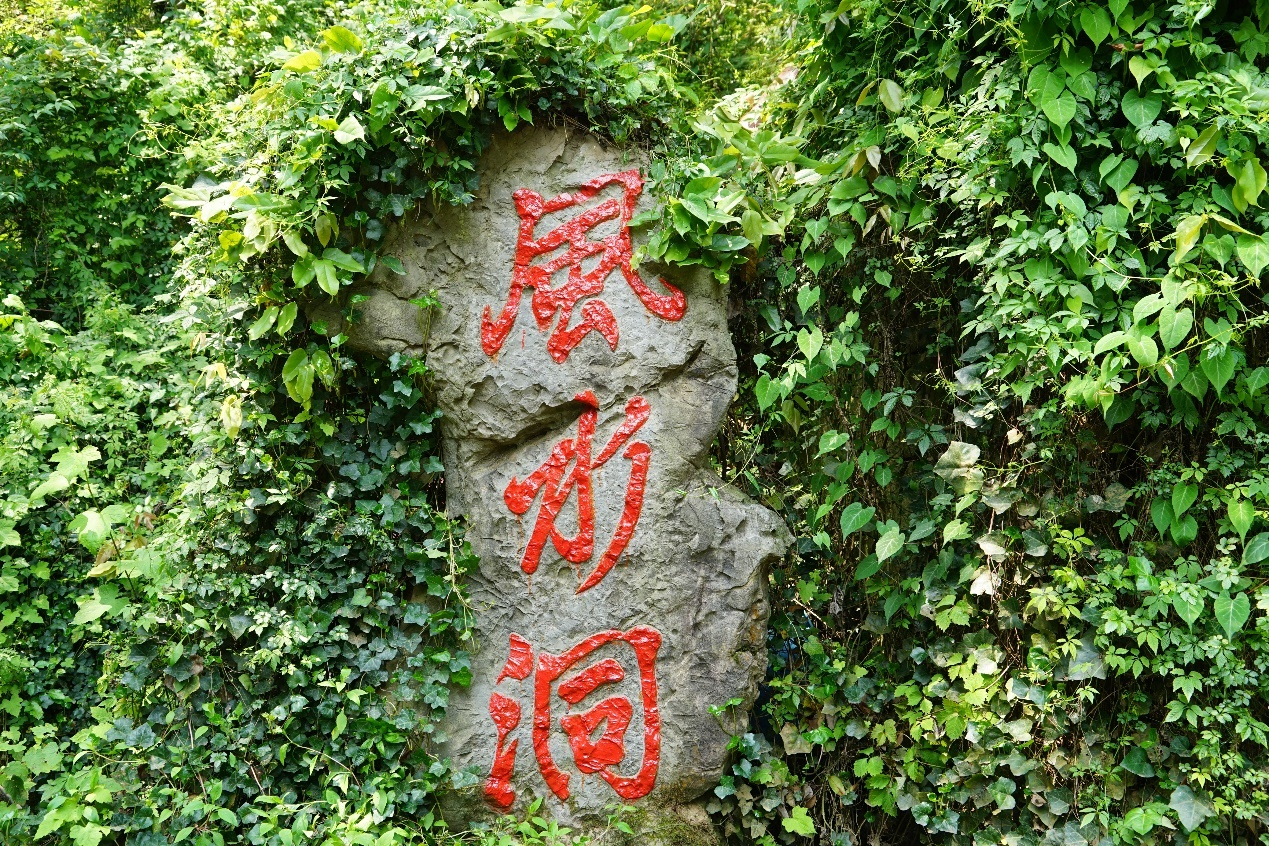

定南公馆有众多的文人墨客下榻休憩。定南公馆附近有铜鉴湖,铜鉴湖边有定山、风水洞和昙山等著名的旅游景点,也就吸引了众多文人墨客和文武官员游玩,并留下了众多诗作。谢灵运、沈约、苏轼、白居易、范仲淹、朱熹、杨万里、陆游、林逋和孟浩然等大文豪,他们近的去富阳、桐庐、建德,远的去闽、赣两省,都要经过铜鉴湖和定南公馆。他们一路诗兴大发,往往第一篇写的就是钱塘县境内的上泗地区的风土人情和定山、风水洞等景点。

钱塘县境内有龙山渡和渔浦渡,随着江岸线变化,各朝各代渡口位置和名称都在不断改变,但是渡江去浙东地区,必须经过钱塘县。萧山的义桥和富阳的渔山都说自己是渔浦渡所在,实际上渔浦有三渡,归钱塘、富阳和萧山共管。只不过由于沙洲变成了良田和居住地,钱塘江江岸线外移,钱塘县的渔浦渡在不断变化。从龙山渡、朱桥渡、浮山渡、袁浦渡,一直到近百年前的周浦王安寺边的渔山渡。渔浦文化为钱塘、萧山和富阳所共有。

钱塘县不乏本地文人,元朝有居住在钱塘江边梵村的钱惟善等,清朝有金志章、胡敬等,都在钱塘江边的钱塘泗乡留下了许多诗作。

上泗地区人才辈出,宋朝有周邠周邦彦叔侄,明末有泗乡才子葛寅亮、郑尚友、陈之煌、冯来聘、陆培、江元祚等。清代有张道、张葵、郑永祺、许承祖和葛謩等本土诗人。张道先生的《定乡小识》对后人研究杭州历史,特别是研究上泗历史,起到了不可估量的作用。(张美芳、袁长渭)

责任编辑:陆彦舟

版权所有 中国报道杂志社 电子邮件: chinareport@foxmail.com

电话: 010-68995855 传真:010-68995855 互联网出版许可证:(京)字第07311号 ICP备案号: 京ICP备14043293号-1 京公网安备:110102000508